PRESENTAZIONE DI EUGENIO MAZZARELLA DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA DI GIACOMO GARZYA “IL MARE CHE NON SI VEDE”.

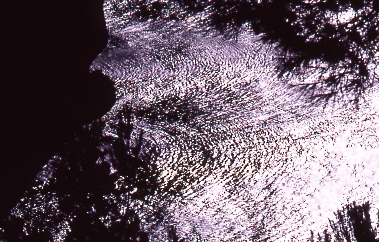

Il mare di dentro, il mare che non si vede di Giacomo Garzya

Il mare che non si vede. Questo è il titolo delle foto che Giacomo Garzya mette in mostra questa sera e che coprono quasi tutto l’arco pubblico della sua attività di fotografo, che io sappia. La prima mostra di Garzya, Forti affetti, è del 1994, la prima di queste foto è del ’95. Nello stesso decennio all’incirca Garzya pubblica quattro raccolte di versi, Solaria (1998), Maree (2001), Passato e presente (2002), Il mare di dentro, l’ultima, del 2005, che anche nel titolo è vicinissima alla mostra di questa sera. Per avvicinarsi alle foto di questa sera – al di là della loro bellezza, della raffinatezza delle immagini – per entrarvi dentro credo sia necessario, almeno per accenni, riferirle al percorso di questo decennio di Garzya, fotografo e poeta. Lo chiede lo stesso criterio antologico impiegato, una diacronia tematica. Giuseppe Galasso, nella prefazione a Maree del 2001, notava che il mondo poetico di Garzya era “semplice, ancorché pensoso; composto, ancorché vivace”. E “la spontanea levità” con cui scorrevano “i suoi versi, pur evidentemente tanto curati e rifiniti”, non aveva alcuna tentazione, né la faceva avere al lettore, “di fingere travagli abissali, invidiosi veri, insospettabili e improbabili profondità”; la poesia di Garzya era quale subito appariva: “naturale e credibile nella sua radice umana e nelle movenze che si era data; il lettore non doveva cercarla negli ascosi penetrali del tempio”, giacché “la incontrava, semplice e affabile, sulla soglia e non aveva difficoltà a intrattenersi con essa in fidati, per quanto tenui e sommessi, colloqui”. Una conferma in poesia – questa di Galasso – , di una poetica colloquiale, che Garzya aveva affidato all’obiettivo fotografico già nella prima mostra del ’94, Forti affetti. Poetica che era già stata segnalata da Valeria del Vasto, che quella mostra commentava e recensiva. Il Leitmotiv del viaggio, che ne era il tema dominante, appariva, al commento sensibile della del Vasto, certo affidato ai luoghi visti, “ma soprattutto attraverso i propri sentimenti, gli stati d’animo, le emozioni”, eludendo “la drammaticità immediata di certe immagini di Capa, o di Cartier Bresson”, o “ la plasticità dei corpi fotografati da Mappeltorpe”, e piuttosto affidandosi all’osservazione della natura, dei luoghi, compenetrandosi con essi, trasfondendo “in essi un sentimento, un ‘affetto’, ma un affetto ‘mediato, sublimato, proprio attraverso la contemplazione”, difficilmente quelle immagini raccontavano “i particolari”, drammatizzavano la singolarità dell’immagine. Già richiamare questa notazione segnala, a guardare le foto scelte per questa sera, un registro diverso, e non ignoto a Garzya in questo decennio; contemplazione c’è sempre, però chiusa sul particolare: il focus non è il senso appagato dell’insieme, ma il centro – inquietante – della foto. Evidentemente, in questo decennio – visto che Garzya antologizza il suo tema in senso diacronico – il lato che si teneva in ombra di una poetica colloquiale; qui è la concentrazione assorta che sembra dominare, non la fusione con il “tutto” visto, è la concentrazione su di sé, il dettaglio che siamo che non si accomoda nel tutto, ma si rivede nel particolare, che chiede campo all’occhio. La poetica di Picasso che la del Vasto richiamava a commento delle immagini di Colori di Procida, del 2002 – “Dipingere è il mestiere di un cieco. Egli non dipinge ciò che vede, ma ciò che pensa, cosa dice a se stesso su ciò che ha visto” – qui vira dal colloquio sulle cose al puro e semplice segnalare l’esserci, il proprio – dall’intimità, dalla confidenza con le cose, all’interiorità: “il mare di dentro” che si porta fuori, e vede “il mare che non si vede”. Una virata iconica che è già annunciata nella raccolta ultima, appunto, Il mare di dentro, del 2005, e che Patricia Bianchi segnalava con finezza: “Poesia essenziale, dunque, quella di Giacomo Garzya, o meglio ricerca delle essenze prime dell’uomo attraverso l’ascolto del proprio io, e non a caso è ritornante il tema della poesia come ricerca attorno ai principi essenziali della vita stessa, cioè acqua, aria, terra, fuoco”. Nei versi de Il mare di dentro, l’equilibrio del proprio essere al mondo è un carattere raggiunto, niente di nativo, neanche apparentemente “ingenuo” come nelle prime raccolte; il giorno non è “bello e felice”, lo diventa se l’opera, l’opera della vita – nel medio dell’occhio – riesce.

Poetare è

Catturare il reale/ e trasfigurarlo con l’immaginazione/ questo è bello e rende felice il giorno./ Rendere semplice ciò che è complesso/ scoprire l’armonia delle linee/ nella luce che cambia/ nelle nuvole che corrono/questo è bello e rende felice il giorno.

Poetare è passare la linea d’ombra, Dall’ombra alla luce:

A volte/ la creatività artistica/ e il ripensamento/ sulle cose della vita/ ingenerano foglie di quercia ramate/ in sarcofagi pieni di luce/ e speranza/ in cui la morte si adagia serena/ per vivere di nuovo.

Se raggiungi la forma, morte si adagia serena.

Dietro l’apparente colloquialità di una vita, che ancora in un bel componimento prova a dirsi

Per un’amica:

Sottovento/ il senso/ della tua esistenza./ Sottovento/scarrocci/ frenando l’impulso/di vivere tra i marosi/…

c’è in Garzya la comunicazione di un sentimento tragico e trattenuto della vita, che accetta di vivere sottovento, scarrocciare, frenando l’impeto di vivere tra i marosi, affidandosi alla forma per costruirsi un carattere.

Questo sentimento tragico e trattenuto della vita era già tra le pieghe della luce apollinea cercata nel viaggio in Grecia in Solaria, del 1998, nell’incontro “felice” con il “calcare”, la statuaria della natura, che gli faceva rivivere emozioni già provate a Capri, in Costiera amalfitana e nel Salento, “terre greche anch’esse”. Come nella visione di

Màni :

Spoglio, un pozzo, una torre/lacrime fertili/ Màni vagheggi // Lacrime rare/ profondo calcare/ nascondi// Solo così riarso/ tempri il carattere,/ quello dorico intendo.

Un segnale anticipato, di dove, quasi senza avvedercene, Garzya ci ha portato in questa mostra: nella tensione tra apollineo e dionisiaco la cui soluzione nella forma è il lavoro del poeta e dell’artista. Nella caratterizzazione nietzscheana della “sua” grecità, del suo sentire e vedere: “Nella comprensione immediata della figura noi godiamo, tutte le forme ci parlano, non c’è niente di indifferente e di non necessario. Tuttavia, nonostante la vita suprema di questa realtà sognata, traluce ancora in noi il sentimento della sua illusione” . Così Nietzsche nella Nascita della tragedia, che corsiva “illusione”. E che soggiunge: “avrei da addurre più di una testimonianza e le dichiarazioni dei poeti”. Una testimonianza e una dichiarazione noi la troviamo questa sera, guardando le foto di Garzya e ripercorrendo il suo itinerario poetico. Un’ “ingenuità omerica”, per dirla con Nietzsche, quindi un’ingenuità apparente, come “perfetta vittoria dell’illusione apollinea”, che in queste foto pare incrinarsi e pure si salva ancora con una sorta di “consolazione metafisica”, il vero genio per Nietzsche del “greco profondo, dotato in modo unico per la sofferenza più delicata e più aspra, che ha contemplato con sguardo tagliente il terribile processo di distruzione della cosiddetta storia universale, come pure la crudeltà della natura, e corre il pericolo di anelare a una buddistica negazione della volontà”, e che l’arte salva, e mediante l’arte lo salva a sé – la vita. Quella “ripulsa dorica”, nella volontà di forma, del tragico della vita, nel colloquio sentimentale con la natura e i segni dell’uomo che Garzya ha intrattenuto nel suo percorso decennale di poeta e di fotografo, appare oggi a latere, nel controcanto fotografico antologizzato in questa mostra, cedere alla drammaticità metafisica del particolare, che pure la forma tiene ancora fermo. In una qualche misura appare aver già ceduto da sempre. Quando si vede il mare che non si vede, come in queste foto, quando viene fuori il mare di dentro la fotografia di Garzya cambia registro, e cambia registro anche il rapporto con la parola che ha sempre intrattenuto. Questo rapporto si muta, da sintattico, esemplificativo, ragionato, si fa parattico, indicativo. … Un passo in là, un passo ragionato nel sentire, per chi comunque ha scelto di non strambare, di andare più piano nel viaggio, accanto ai suoi affetti. Tanto il traguardo è di tutti lo stesso, di chi corre veloce e di chi rallenta; solo che chi corre veloce si perde il paesaggio.

EUGENIO MAZZARELLA

Dalla presentazione di Eugenio Mazzarella e Maurizio Ribera d’Alcalà della mostra “Il mare che non si vede”, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Palazzo Serra di Cassano. Napoli, 24 febbraio-15 marzo 2006, prorogata fino al 18 aprile 2006.

GIACOMO GARZYA, “PENSARE È NON PENSARE”, NAPOLI 2009, BIBLIOPOLIS, PREFAZIONE DI EUGENIO MAZZARELLA

Anche questa quinta raccolta di versi di Giacomo Garzya, Pensare è non pensare, conferma il dettato poetico che gli è proprio, e che già Giuseppe Galasso individuava per tempo nella prefazione alla sua seconda raccolta poetica, Maree, del 2002: la semplicità pensosa del dettato poetico che non perde tuttavia vivacità nella compostezza del verso di “spontanea levità”. Una poetica colloquiale che anche in questa raccolta trova nella topica del viaggio il suo scenario e la sua metafora; e nei suoi resti – lacerti di memoria, di visioni, tracce consegnate a “ricordi” recati dagli amici – i segnaposto di sentimenti, volti, paesaggi amati, talora visti negli occhi di un altro, nella privata geografia degli affetti (Sabbie e pietre, una poesia tesa e tersa, ne è un catalogo esemplare: Tutte care/ le sabbie, le pietre della mia vita… il bellissimo attacco ). Questa ordinata topica del viaggio, che scandisce la sua cronologia interiore ancorandosi alla certezza del calendario degli eventi, è il riparo nella parola allo strappo esistenziale percepito sempre – ma sempre sommessamente – in agguato, e proprio alla vita degli umani: Siamo punti finiti/ in ciò che non è spazio/ o granelli ocra in un deserto infinito/ privo di speranza?/ La vita che viviamo e la morte/ sono le uniche certezze ( meditazione che annota “Ho tanta fede in te” di Montale in Parafrasando una poesia ). Sullo sfondo di tutto la sconsolata visione “domestica”, detta con calma assoluta al proprio gatto (Il rigo agli occhi,/ la linea tra i visibile/ e l’invisibile demarca,/ come lo zenit/ che è al centro delle tue pupille,/ mio Arturo…; e ti viene di pensare alla costellazione, linea luce nel cielo nero notte), che alla “vita”, a quella senza pena del “puro animale” – se poi c’è, puro e senza pena – l’Io dell’uomo e il suo affanno, il pur condiviso battito del cuore, è “ alla fine… indifferente,/ invisibile, senza materia”. E quell’“esisti solo tu” è detto forse a se stesso, ad ogni vivente chiuso nella sua pena. Il calendario di questi due anni di poesia si strappa agli inizi del 2008, con la morte tragica dell’adorata figlia Fanny. Il foglio strappato è al 5 di febbraio, in una poesia presaga – A Nostri Morti – scritta altrove da dove si doveva stare, se solo sapessimo qualcosa del “cammino”, nonostante “muscoli e tendini forti”, e “volontà,/ per vedere e sentire e pregare” (Il tuo profumo è la lavanda…). L’essenziale di questo foglio strappato è nella dedica, che ti muore il cuore: all’ adorata figlia Fanny, Angelo del Paradiso, segno premonitore/ della sua tragica fine, avvenuta poche ore/ dopo, lontana dal suo papà. Allontanarsi da quel “lontana” è un calvario, salito solo aggrappandosi alla figlia perduta e presente, che già forse si sapeva di dover seguire nella memoria: Da tempo, da Fanny, avevo in testa/ il Cammino ( Saint Jean-Baptiste, scritta per motivare la decisione di intraprendere l’estate precedente il Cammino di Santiago già percorso dalla figlia ); per ritrovarne l’ “idea”, l’aspetto, il volto nel pensiero che “cede” di pensare – unico modo in fondo di sopravvivere: Il filo di Arianna, me, alla luce della ragione ha riportato,/ ma la realtà è comunque che tu non apri a chi ti bussa/ e non torni alla tua casa. Tu non tornerai più gioia/ delle gioie, perché l’atroce sogno è cruda realtà. Dopo questa data nella raccolta, qualunque cosa ci sia, c’è solo Fanny; in movenze pascoliane, dove il filo che lega passato e presente, la cesura della perdita, e sutura e tiene aperta la ferita è il ricordo, l’amore di lei raccolto nel cuore. E’ “il suo sorriso, il suo parlare sensato,/ il suo benevolo, umano affetto di figlia” (Non una stella stanotte…) , che fa argine all’ “ansia di perdersi” in una vita ormai troppo vicina al vuoto delle ombre: il ricordo, il gomitolo del cuore, l’unico calore nella sinestesia del sentirsi e del sentire il mondo, l’ “esterno”, gelato in una lapide. E’ la gelida simmetria tra l’inizio del dettato poetico del 16 marzo 2008:

Sulla nuca vento marino,/ freddo,/ come lo sono io dentro,/ oggi che avresti festeggiato/ i tuoi venticinque anni./ Riscaldami col tuo sorriso,/ ora che senza di te ho perso/ una parte di me… e la chiusa del componimento del successivo 22: Il marmo canoviano, che ho davanti,/ la fantasia anima, come i sensi, e calore dà/ al cuore e alla mente, non così la tua lapide,/ senza speranza, che al tocco dolce della mano,/ resta gelida e muta.

“Freddo” , nella poesia, è isolato, è scolpito da solo. Uniche fonti di calore al cuore “ricordo” e “arte”, il vetro della poesia che immalinconisce il ricordo e in una qualche misura lo fa dolce, ripara di lacrime gli occhi che bruciano: L’amore era nel tuo vivere,/ come acqua fresca di fonte,/ che purifica dal male./ Ben chiara avevi l’essenza/ dell’umana natura e agivi/ perché potesse in meglio mutare ( Un Fiore Reciso ). Ma questo si può guardare, si può reggere solo attraverso i vetri della poesia, chiusi nella stanza del cuore che ricorda, tra le mura dell’artificio, la parola, che Dio o gli dei hanno voluto dare agli uomini con “la vita che viviamo e la morte…uniche certezze”:

INTRA MOENIA

Piovischio di tristezza imbeve

piante e palme sotto i busti severi

di Palazzo Firrao.

Ora l’acqua impreveduta travolge

E un amico,

di Aleksandr Blok,

sparge i versi nell’aria

senza tempo e luce.

Dietro un vetro riparati

la poesia ogni malinconia dilava

e tavolini deserti guardano gli occhi

sorpresi.

Se il miracolo regge, possiamo ancora essere qui.

EUGENIO MAZZARELLA

Giacomo Garzya, “Pensare è non pensare”, con prefazione del filosofo e poeta Eugenio Mazzarella, Napoli 2009, pp.1-71, Bibliopolis, fu presentato il 24 aprile 2009, all’IISF, da Patricia Bianchi e Valerio Petrarca, moderatore Enzo Pagliaro, voci recitanti: Paola Celentano Garzya e Giovanna Marmo

GIACOMO GARZYA, “UN ANNO”, con prefazione di Silvana Lucariello, Napoli 2013, pp.1-74, M. D’Auria Editore, presentato da Silvana Lucariello ed Eugenio Mazzarella all’Istituto italiano per gli Studi filosofici il 7 febbraio 2014 (“Un cerotto sull’anima. Un anno di Giacomo Garzya”, la relazione del filosofo e poeta Eugenio Mazzarella, fu pubblicata nella mia quattordicesima silloge “L’amore come il vento”, Napoli 2019, Iuppiter Edizioni, pp. 59-61).

Un cerotto sull’anima. Un anno di Giacomo Garzya.

Anche quest’ultima raccolta di Giacomo Garzya, Un anno, conferma il dettato poetico che gli è proprio, e che già Giuseppe Galasso individuava per tempo nella prefazione alla sua seconda raccolta di poesie, Maree, del 2001: la semplicità pensosa del dettato poetico, che non perde tuttavia vivacità nella compostezza del verso di “spontanea levità”. Così si esprimeva Galasso, e i versi anche di questa raccolta ultima confermano in pieno, credo, quel giudizio. Una poetica colloquiale che anche in questa raccolta, lo notavo già nella prefazione a Pensare è non pensare del 2009, ha il suo scenario e la sua metafora nella topica del viaggio, e in ciò che del viaggio – insieme paesaggio e scenario interiore – resta: lacerti di memoria, visioni che dilatano un istante, fanno spazio di un’intuizione (qui credo ci sia il fotografo, l’occhio del fotografo di Garzya); tracce che si consegnano a ricordi, a un ‘raccoglimento nel cuore’ di un vissuto, di cui quasi ci si sorprende di essere ancora capaci di vivere: la sorpresa di “un’altra notte/ e tu canti ancora/ la tua voce triste…/ tu che hai perso tanto,/ tua madre, tuo padre/ tua figlia” (Un’altra notte). Queste notti che sono ancora date dopo la perdita, cartografate, annotate, datate in Un anno ancora (e suona in questi versi una continua meraviglia di questo “ancora”) da “pellegrino su questa terra,/ che non è più tua/ dove il pianto scava il tuo volto”(Saudade), queste notti dove “il quarzo dell’orologio avanza/ e allora altro non resta/ che aprire il meccanismo/ e mandarlo in frantumi” (Amici miei), dove “uscire dal dolore / è il momento più bello del nuovo giorno”(Uscire dal dolore), sono le notti che restano dopo Cinque anni, che Fanny, la figlia adorata, non c’è più. Qui è difficile distinguere l’uomo dal poeta, forse non è neppure giusto, quando si è impegnati a “dimenticare per sopravvivere” (Cinque anni). Quando il cuore ti porta su un’immagine, una voce, un sorriso; e però, per non morire seguendo la tua personale Euridice in quell’immagine, in quella voce, in quel sorriso, su cui non riesci a mettere le mani, che non riesci più a stringere al petto, e solo ricordi come bambina correva a stringerti le ginocchia (Euridice, Campanule), per non morire, devi mettere la testa da un’altra parte; non cercare più nemmeno i gabbiani per parlare con lei, perché “danno troppo dolore”(Cinque anni). C’è un “cuore contratturato” (Il contratturato) in queste poesie. Ed è quasi un miracolo che da questa contrattura dell’anima possa sgorgare qualcosa, che “al suono arcano del mare” possa “scorrere vino verde nelle vene”, ad un piccolo tavolo, al Santa Cruz (si segna il posto, lo si nomina per la sorpresa) con amici (Portugal). Il vino verde, il colore della vita. Come possa ancora scorrere nelle vene, questa è la domanda, che lancina chi legge questi versi di “un naufrago senza speranza”, un puntino sempre più piccolo all’orizzonte; fantasma, naviglio dell’io che va lentamente a fondo (Naufragio). Com’è possibile? Balugina a un certo punto la possibilità della fede, in una fede che veda al di là della vita di qua, dove “il sole appassisce d’inverno”. Al Monte del Tempio, “solo su queste pietre/ è resurrezione dei morti”. Ma è un baluginio. Fondamentalmente, a sostegno del lento andare a fondo della propria nave, della propria arca di sopravvivenza di amore, di affetti e ricordi, inesorabile a scendere in un mare di cui non si conosce il fondo, c’è la filologia dell’al di qua, la lezione del padre, da cui si impara a distinguere la verità che si può distinguere, il primo alfa, dalla corruzione dei testi (Filologie). La trama degli affetti, e i suoi ambienti (Lecce sacra e antica, e la figura della nonna; Napoli segreta e antica, e le sue passeggiate), di un’anima epicurea, la densità pensosa che si fa spontanea levità di parola (penso alla biografia minima, dialogo conviviale, di Portugal, Via Veneto, Ciro). Insomma in Un anno, in queste poesie, Garzya è come se scattasse fotogrammi al suo vedersi vivere, e al suo veder viver, come homo patiens, quasi uno sdoppiamento che lo aiuta a vivere, che lo tira fuori dall’insostenibile (Homo patiens). Una poesia che è un cerotto sull’anima; del poeta, e di chi lo legge e misura alle di lui perdite le sue perdite. Ma anche un insegnamento, che vorrei esprimere con una citazione da Oscar Wilde, che era in quarta di copertina di Solaria (1998), il primo volumetto di versi di Giacomo Garzya: «Coloro i quali trovano nelle cose belle significati belli, sono persone colte. Per questi c’è speranza». E’ questa capacità per la bellezza, di farsi cogliere da essa pur nella pensosa consapevolezza della sua fuggevolezza, prima ancora della capacità di coltivarla, che permette di cogliere, nonostante tutto, il senso di ciò che fugge: “l’attimo di sole “che “illumina il bello della vita” (Momenti di luce), che dà nomi e volti a una vita che il poeta sa di passaggio; che è un anno e che pure c’è dato, e va patito, e vissuto; più raramente gioito, “mentre la terra gira/ e porta con sé il pensiero di tutti” (La sfera).

EUGENIO MAZZARELLA

GIACOMO GARZYA,”POESIE” (1998-2010), CON PREFAZIONE DI LUIGI MASCILLI MIGLIORINI, Napoli 2011, pp.1-456, M. D’Auria Editore, presentato all’Istituto italiano per gli studi filosofici il 12 maggio 2011, da Luigi Mascilli Migliorini, moderatrice Anna Esposito, con una scelta di poesie lette dal Maestro Carlo Forni.

Meliora silentio

Geografie dell’anima, si direbbe con espressione forse abusata di poesie come quelle di Giacomo Garzya che ora possiamo leggere tutte insieme, quasi come se un gigantesco atlante dei sentimenti si distendesse per intero davanti ai nostri occhi e noi fossimo chiamati a fissare su di esso le nostre personalissime bandierine, dopo aver dato –come è doveroso- attenzione alle bandierine già fissate dall’autore della mappa, cogliendo punti comuni di navigazione e di sosta, ma anche dissonanze inattese di orientamento e di approdi. I luoghi –lo ha osservato già gran parte della critica- giocano, infatti, un ruolo fondamentale nella poesia di Giacomo Garzya. A cominciare dalla ripetuta e mutevole Grecia che viene incontro al lettore nelle prime pagine di questo libro dove –per ragione non intenzionale di cose- la geografia si fa storia e i luoghi diventano memoria. Come accade in Methoni, poesia dell’inizio, nella quale è chiamata a dar conto di sé non solo la Grecia dei miti, ma anche quella delle cronologie più vicine, che allo scontro tra Venezia e il Turco (“Methòni superba/di San Marco/la guardia/a bada tenesti l’offesa/del turco spavaldo”). E non potrebbe essere diversamente se per un attimo il nostro sguardo si insinua a cogliere, dietro le parole di poesia, le parole in prosa, la ricerca e la riflessione critica che in questi stessi hanno occupato Giacomo Garzya, storico della religiosità nel Mezzogiorno moderno. E da storico il Tempo, e il congedo da esso –“E tu/Spyridion/avanti l’antica gola –recitano i versi di Kardamyli– un mondo/che non è/più dispensi/Alito, assenza, brezza/il tamburo del tempo/batte/quello che va”- si piegano insieme al mutamento, giacché illusoria è –mi sembra di poter osservare- anche per il poeta la speranza – quella di Diafani e del suo Kafenenion– che il Tempo possa davvero arrestarsi. Tempo, dunque, non immobile ma storico. Tempo che scorre, anche se l’Egeo carico di ritorni (ma così dovrebbe pure dirsi del nostro più vicino Mediterraneo, tra le Sirene sorrentine e il Salento, vagando tra le isole che portano il nome fascinoso di Capri, di Ischia, di Procida) sembra, talvolta, capace di negarlo. Così gli uomini stanno –nei versi di Giacomo Garzya- “ciclicamente/offesi a morte/a strappi si cresce”. “Cinicamente –prosegue Uomini– offesi a morte/e/temprati/dalle umane miserie/si aspetta/ il verdetto/ del tempo”. Convinzione che si ripete nella poesia Autunno dove, a ricalco di versi illustri, torna l’immagine della precaria condizione umana esposta, come tutti sappiamo, al mutare inesorabile delle stagioni e, dunque, “al primo soffio cade”. Il vocabolario di questo Tempo non è fatto di parole dettate da saggezza moderna, ma da una saggezza (si direbbe meglio una sapienza) assai più anonima e antica: “Non sono/i de La Bruyère/ -leggiamo- a sistemare/i precetti/del buon vivere/bensì pelle rugosa/di vecchia devota”. Asperità, che è –lo confesso- tra le poesie che ho più amato, riprendendo, quasi, le cadenze della grande tradizione moralistica, epigrammatica, inverte intenzionalmente rapporti e gerarchie, lasciandoci intravedere dietro confortevoli accoglienze, l’autentica durezza delle relazioni in gioco: “Lo spigolo/nel quale spesso/m’imbatto/lo preferirei/di piperno/non di torba/grassa e corrotta”.Se si parte da questo punto; se si assume l’ingannevole verità della dolcezza, allora si spalanca la tragedia muta dove il dolore privato e quello collettivo, toccandosi, non possono che dar ragione al grido che è nei versi di Il ghiaccio e il fuoco: “Il massacro nei Campi fatti di forni/invece, inermi e ignare masse ha colpito/E’ stato del tutto insensato/e nessuna giustificazione a ciò/l’uomo,la storia, possono dare”. Sembra quasi che, ad un certo punto, il Nord, “il magico Nord”, si rovesci negli orizzonti azzurri del sentimento mediterraneo, li sconvolga e li riveli. Altre geografie dell’anima cui è destinato il compito di fare da contro canto alle immagini troppo rassicuranti, troppo pigre e felici, dell’esordio mediterraneo. La “ricerca del molteplice” (così nella bella A Fanny per i suoi vent’anni) conduce, così, a peripli che sono ritorni in luoghi (Alimuri, la Grecia, ancora le isole del nostro Golfo) di cui sarebbe difficile dire se sono immutati o stravolti, come sarebbe ugualmente difficile dire se i sentimenti che vi presero forma un tempo siano ora, ritornando, gli stessi o ci siano, in qualche modo, inattesi ed estranei. Il divenire è: torna proprio dalla Grecia (Diakofti) una lezione che in queste ripetute navigazioni è talvolta duro, ma sempre necessario apprendere. E quanto duro sia stato per Giacomo è pudico tacere. Il tempo scorre, sconvolge gli spazi, il dolore disordina gli alfabeti. La parola si fa meno sicura del proprio valore, della sua capacità di suturare ciò che gli anni implacabilmente squarciano. Rimarranno le tue parole?: l’interrogazione si fa vertiginosa quando lambisce il Verbo, così rispondendo “E’ fatale che tutto finisca/tu dici, Agnello, della mia anima/anche il sole e gli astri tutti/Nel vortice abissale tutti/nell’elicoide del Palazzo d’Urbino tutti/come in Matteo/con “il cielo e la terra passeranno”/Ma nel dopo rimarranno le Tue parole?/A volte se penso alla storia degli uomini/credo che Tu sia morto invano”. Ma la risposta vera è quella che Giacomo Garzya ritrova sul passo dell’Autoritratto di Salvator Rosa: Aut tace/aut loquere/meliora silentio. “O taci, o dici cose migliori del silenzio”: cifra estrema e ragionevole della poetica colta di queste pagine, quasi di un Wittgenstein reso, e arreso poeta.

LUIGI MASCILLI MIGLIORINI

“Poesie” (1998-2010), con presentazione di Luigi Mascilli Migliorini, Napoli 2011, pp.1-456, M. D’Auria, presentato all’IISF, il 12 maggio 2011, da Luigi Mascilli Migliorini, moderatrice Anna Esposito, con una scelta di poesie lette dal Maestro Carlo Forni